浏览数量:60

南京市晓庄小学是1927年3月5日由伟大的人民教育家陶行知先生在中国创办的第一所学校。自2018年9月1日新建复校以来,以“知行合一”为核心办学理念,力求让学生做一个言行一致,表里如一的人,做一个把读书和实践相结合的人。

“以陶为镜省自己,教书育人谱弦歌”,“知行学堂”专栏将以教育生活为源头,不断续写“学陶、师陶”的生活教育新篇章。

新学期伊始,南京市晓庄小学在金立义校长的带领下,各学科教师继续掀起学习《义务教育课程标准》(2022年版)的新高潮。为了分享学习成果,陶心书社工作坊从第96期开始,将分期分批推送青年教师的学习心得。

学习新课标 领悟新理念 分享新体会

(十五)

基于新课标的空间观念教学要点思考

分享人:南京市晓庄小学 李聪

新课标指出,空间观念“有助于理解现实生活中空间物体的形态与结构,是形成空间想象力的经验基础”。同时,空间观念使人们能够运用数学的眼光观察现实世界,在空间观念发展过程中,观察、实验、描述、推理、想象等活动能有效促进学生思维的发展,增强学生探索未知事物的好奇心,促进学生创新意识的发展。空间观念获得良好的发展对学生数学素养提高非常重要。所以,基于新课标,我对空间观念教学要点再次进行了思考。

一、结合生活,引导学生观察与想象

在核心素养视角下培养学生的空间观念,教师需要以学生为主体,引导学生结合实际生活进行观察和想象,建立初步的空间意识。此外,教师还要引导学生积极主动地对日常生活当中的事物进行观察和想象。对此,教师要先在数学课堂中将基础理论传授给学生,带领学生一起寻找所学知识点的显著特征,再总结并联系实际生活中常见的事物,并将其与课堂所学的知识联系起来。

二、寻找学生兴趣点,建立空间感

培养学生的空间感,不仅可以促进他们的各种能力的发展,而且可以在以后的学习中对他们进行更好的学习。然而,许多教师发现,在教室里,我们往往会把注意力集中在空间的概念上,或是在感觉上进行一些练习,结果往往不尽如人意。这与小学生的认知习惯、行为能力有着很大的关系。小学生都是活泼好动的孩子,对一些熟悉的东西很感兴趣,对学习充满了热情。兴趣是最好的教师,要培养学生的空间意识,必须要有兴趣,而非死板的说教。

在此基础上,教师可以将兴趣因素融入到相关的教学活动中。在教学过程中,我们不仅要把空间观念融入到教学之中,还要确保教学方法、教学内容要有趣,使学生能够在教学中快乐地学习、思考。就拿很多小学生来说,他们从小就喜欢玩积木,因为积木可以根据自己的意愿组合成不同的形状,这对丰富他们的想象力是很有帮助的。另外,积木的布置与建造,也是一种利用空间构成的游戏,可以锻炼学生的空间意识,我们可以在数学课上运用这种方式进行教学。

三、合理运用多媒体工具

当前,将信息技术应用于教育教学变得越来越普遍。所以当代教师要灵活运用多媒体技术和工具,设计多种多样的数学游戏,并将游戏与空间观念相融合。由于小学生的思维能力未达到一定水平,故而对部分抽象化的数学知识的理解难度较大。针对这种情况,小学数学教师要合理运用多媒体工具,使抽象化的知识具象化,复杂化的知识简单化,消除部分学生的畏难心理,而这无疑是更有利于数学空间观念的培养。例如,教师可以运用多媒体动态演示圆柱体的平面展开图。圆柱体是由两个圆形和一个卷曲的长方形组成的;圆锥体是由一个圆形和一个卷曲的三角形组成的。如此一来,不但能够培养学生的空间观念,还可以让学生得到了探究能力的锻炼,并最终实现提高学生数学综合素养的目的。

1

研习《新课标》 育发“好学生”

分享人:南京市晓庄小学 蔡静

随着《义务教育科学课程标准(2022年版)》的正式出版,为了增强自身科学素养,作为一名一线科学教师,我认真研习了新课标。在研习后,主要有了以下几点心得体会。

多角度培育“好学生”

本次《新课标》将传统的教学目标修改为由科学观念、科学思维、探究实践和态度责任组成的四大方面,与以往教学目标的设定相比,这四个维度的目标在强调学生获得科学观念的同时,也要注重能力及态度的培养。

对于低年段的学生来说,对应教学目标中的科学观念目标较为简单,因此在整个教育教学过程中,教师应该更加注重学生科学思维、探究实践和态度责任目标的培养,例如在苏教版二年级上册《形状改变了》这一课中,本节课所对应的大概念是物质的运动与相互作用。具体对应到力是改变物体运动状态的原因中的第二点,知道推力和拉力是常见的力,力可以使物体的形状发生改变。这里学生需要掌握的科学观念目标非常简单,可能有些学生没有经过本节课的学习也能知道,这里就需要教师在科学思维、探究实践和态度责任目标的培养方面下功夫。那么本节课就是着重让学生利用材料和工具,通过口述、绘画、图画等方式,表达力可以改变物体的形状,从而培养学生的科学思维;着重让学生通过动手操作,了解到压、拉、弯、扭是用力改变物体形状的基本方法,在教师的指导下,运用分析、比较等方法,分析物体形状改变的大小和力的大小及物体材料有关,并与同学讨论、交流,从而提升学生的探究实践能力;着重让学生在好奇心的驱使下,对物质的外在特征、生活中的科学现象、自然现象表现出探究兴趣,在探究过程中,愿意倾听、分享他人的信息,乐于表达、讲述自己的观点,能按照要求进行合作探究学习,通过资料阅读,能够简单说出生活中人们通过对物体用力来改变它们的形状,意识到科学与生活的精密联系,体验科技进步的重要意义。从而树立学生的态度责任意识。这样一节课不仅有科学观念的加持,更是能够从更加长远的角度,提升学生的科学素养。

营造更加真实的教学情境

《新课标》强调要始终让学生成为课堂的主人,教师要在最大程度上充当引导者,为学生创造更加适合的学习条件。

针对小学科学这门学科,因为科学来源于生活,与生活紧密相关,因此,教师应该让学生意识到我们所学习的内容和生活密不可分,可以有利于我们的生产生活造福于人类。要改变以往的“教师教,学生学”的被动局面,让学生化身为课堂学习的主人,在教师营造的良好学习情境下,主动的想要去学习科学知识,进而在学习的过程中培养良好的科学思维,提升自身的能力,全面成为一个具备高科学素养的人。

促进学生以研究者的身份参与学习

每一节课都要依据《新课标》的指导要求,明确本节课的教学目标,并且在完成本节课教学目标的基础上,再去最大程度的激发学生的学习兴趣,以期学生未来可以更积极地参与到科学学习中。

对于科学学习来说,观察是知觉的特殊形式,是有目的、有计划、有准备的认知活动,是儿童认识客观世界的重要途径。对于低年段的学生而言,他们的科学技能尚且不足,因此以观察为主,此时就要培养好学生的观察能力,教师应该为学生提供良好的观察条件,指导学生进行正确的观察活动,为接下来的科学学习打下良好的基础。对于中年段的学生来说,在观察的基础上,教师可以适当的增加难度,让学生以“初步研究者”的身份参与到一定难度的探究实践中,在巩固观察技能的基础上,培养一定的实验动手能力。对于高年段的学生来说,他们已经掌握了科学研究的一般性步骤,也具备了比较完善的科学探究能力,因此教师可以为学生提供一些适合的研究问题,放手让学生以“成熟研究者”的身份进行科学研究,并且强调要从提出问题出发,自己进行完整的科学研究,最终归纳总结得出研究结论。当然,这需要学生在前面的学习中打下良好的基础。

综上所述,本次《新课标》对于全方面孕育和发展“好学生”指明了道路,但是纸上得来终觉浅,要想真正将其落实在每一节课中,还需要教师进一步认真研习,争取最大程度提升教育教学效率,培育出全面发展的“好学生”。

2

新课标指引下的小学科学教学思考

分享人:南京市晓庄小学 杨悦

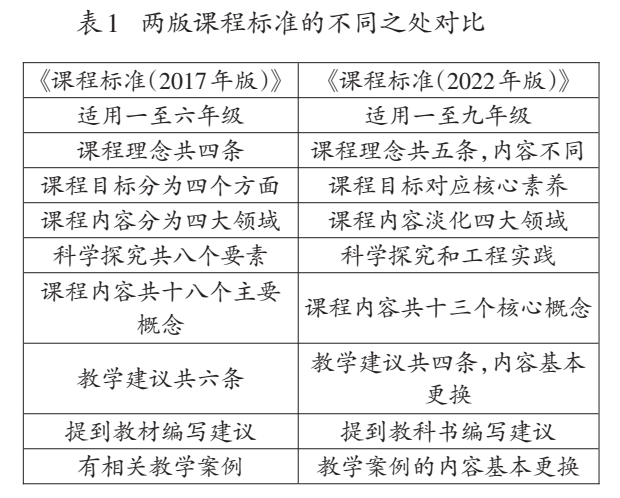

2022年4月,教育部颁布了《义务教育科学课程标准(2022年版)》,新课标主要由课程性质、课程理念、课程目标、学业质量、课程实施和附录七个部分组成。与2017版课程标准的区别如下。

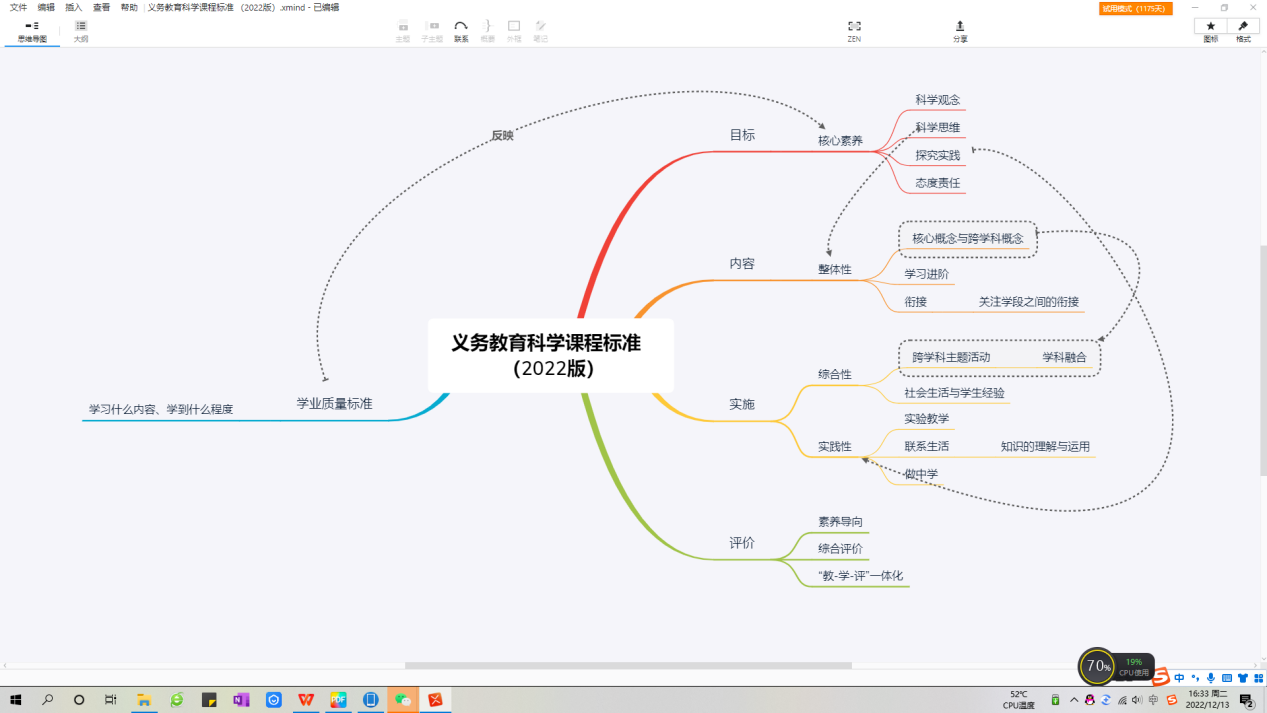

经过学习之后,新课标的主要特点分为以下几个方面。

一、素养导向的课程目标

科学课程要培养的核心素养,主要是指学生在学习科学课程的过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展所需要的正确价值观、必备品格和关键能力,是科学课程育人价值的集中体现,包括科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等方面。

目前的科学教学,很多时候以传统的知识讲授为主,停留在知识层面。对学生的思维能力、探究实践能力、知识运用能力关注的较少。根据新课标的要求,在今后的教学中,不仅要关注学生知识的掌握,还需要关注学生各项能力的培养,促进学生核心素养的提升。

内容上整体化

新课程标准对学科内容进行了整体设计,打通了一至九年级的课程要求。这就要求教师在进行课堂教学的时候,不能只局限于自己所教的年级上,还需要纵观全局,从整体角度看待学生的学习,关注前后联系与学段之间的衔接,促进学生的学习进阶,培养学生的科学思维。

体现综合性和实践性

新课程标准强调义务教育科学课程是一门体现科学本质的综合性基础课程,具有实践性。综合性要求教师在进行教学时要打破学科之间的界限,促进学科融合。关注学生在贴近生活的情境中学习到什么知识,掌握了什么能力,解决了什么问题。实践性要求教师避免过多关注纸笔测试和知识的掌握,要求培养学生的动手能力和操作能力,为学生提供更多探究实践的机会。

促进多元评价

新课程标准强调过程性评价,多种方式进行评价,重视“教-学-评”一体化。课堂教学的评价环节是最容易被忽视的。在今后的备课环节中,就要考虑到课堂评价。用什么方式进行评价,什么时候进行评价,如何进行评价,这些都需要提前考虑,以“评”促“教”。

五、关注学业质量

学业质量反映了课程核心素养的要求。新课程标准规定了学生应该学习什么内容,学到什么程度。小学科学作为综合学科,没有学业压力,知识掌握和能力要求相较于主学科而言较低,老师们对学生各学段掌握情况也不甚清晰,这也使得很多老师容易忽视学业质量。学业质量标准为一线教师进行有效教学、评价、考试命题提供了参考。

分享人:南京市晓庄小学 余瑶瑶

近期研读新课标,令我印象深刻的是新课标中提及的跨学科教学。新课标中要求我们融合学科内容,跨学科的学习,各学科之间不再是单一的教学,而是有了一定的关联。

在美术教学过程中,教师要“设计与学生的经验、社会现实和当地文化资源相关联的情境与任务”,让学生在学习过程中,在真实情境的任务创设中促进学生对知识的理解与迁移。美术学科必须考虑到现代技术带来的新变化,要具备综合思维,提供一些跨学科的方式解决现实当中的问题。传统美术作业设计中,教师注重知识技能的培养,新课标提出要学生全面发展,注重培养学生的想象力和创造力,像专家一样思考问题。美术可以与其他学科进行很好的融合,例如,美术与科学相融合。科学能够对客观事物和规律进行解释,激发学生的好奇心和求知欲;美术通过塑造形象和表达思想情感,培养学生的审美能力和创造力。以苏少版一上美术课《走进大自然》为例,大自然中草长莺飞、电闪雷鸣、天高云淡、冰天雪地等等,反映了四季的交替,其实也给教育提供了丰富的生活教育资源。在科学课上,老师可以指导学生了解蜜蜂、蝴蝶等昆虫采蜜的秘密,在美术课上可以“绘春景”,孩子们在老师的带领下到校园里寻找春天,通过学习科学知识,学生能够将春天更细致地画进画面中。孩子们陶醉在美丽的春景中,徜徉在想象的王国里,遨游在缤纷的色彩中。小画家们个个凝神静气,巧妙构思,画出了一幅幅百花盛开、春色满园、生机勃勃的图画。金秋十月,丹桂飘香,硕果累累。科学课上,孩子们在老师的带领下走出教室,走进校园。孩子们来到银树林,观察树叶的变化,金黄的树叶掉落在仍是绿色的草坪上,在阳光的照耀下光彩夺目,孩子们纷纷拿起记录本记下树叶的形状和颜色。美术课上,老师向小朋友介绍秋天景色的特点。天气凉了,树叶黄了,农民伯伯在田地里收获着、喜悦着。孩子们用炫彩的画笔描绘出这丰收的季节,细致地画出树叶的纹路,这是科学老师在课堂上教过的知识点,孩子们陶醉在秋天的美景中,心里喜盈盈的。美术教学重在引导学生通过观察和想象,用画笔表现对客观对象的视觉捕捉,表达作者的自身内心感受,而科学教学重在发现现象并提出问题,通过联想、观察与实验验证等一系列手段,解决问题、验证结论。探究的过程促使学生对所学知识的迁移。美术与科学的融合在课堂上无处不在,同时也离不开彼此。学习的相互促进作用也在自然发生,以美术室外写生创作为例,一方面,绘画写生方法的掌握为科学简图绘制能力提供了基础;另一方面,想象力和创造力为学生打开广阔的科学视野,既基于理性,同时还能有所创造。美术与科学的相互渗透性教学会打开更多未知的可能性。

现代课程是学科、学生和社会的有机整合,学生要从各个学科知识中获得直接经验和对生活的真实体验。学科之间的相互关联,要基于学生自身的认知基础和学习方式,这也是跨学科教学的突破口。美术课堂要强调跨学科、整合性的学习,要让学生用整体、联系的眼光学习与思考,促进学科内部、美术与社会生活以及美术与其他学科之间的联系,形成合力,让学生具备在不确定性的复杂情境下解决真实问题的能力,养成良好的艺术素养。

统稿:马艳龙

来源:各青年教师

一审:教师发展中心

二审:校长室