浏览数量:274

【知行学堂·陶心书社】第91期——读书丰底蕴 清气溢师心

晓庄小学是1927年3月5日由伟大的人民教育家陶行知先生在中国创办的第一所学校。自2018年9月1日新建复校以来,以“知行合一”为核心办学理念,让学生做一个言行一致,表里如一的人;让学生做一个把读书和实践相结合的人。

“以陶为镜省自己,教书育人谱弦歌”,《知行学堂》专栏将以教育生活为源,谱写“学陶、师陶”的生活教育篇章。

《让学生学会阅读》读后感

分享人:南京市晓庄小学 王丹

初见到《让学生学会阅读》这本书时,它的封面一下子就吸引了我。几个孩子们正拿着书在专注的阅读呢!是啊,对于语文学科而言,阅读是多么重要!

《语文课程标准》指出:“阅读是学生的个性化行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。应让学生在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。”

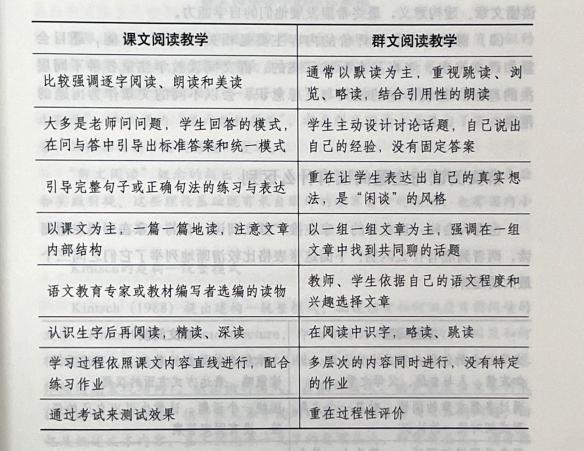

《让学生学会阅读》主要介绍了什么是群文阅读、文体与群文阅读以及群文阅读实践。群文阅读通常以默读为主,重视跳读、浏览、略读,结合引用性的朗读。主要以一组一组文章为主,强调在一组文章中找到共同的话题。群文阅读更要求阅读的速度和效率,还需要多种阅读能力,比如提取和筛选信息、记忆、推论、比较、整合、分析、判断、创造等等。

群文阅读中文章与文章之间是有联系的,它们是根据某一个议题组合在一起的。有时候是把“作家”作为议题。例如,把老舍的文章放在一起,我们一读,就能了解老舍的写作风格。厉害的读者就是这样,连续读一个作家的作品,去走近李白,走近鲁迅,走近西顿,走近新美南吉……

有时候是把“体裁”作为议题。例如,把创世神话放在一起,我们就能了解创世神话的特点。厉害的读者就是这样,连续读一个体裁的作品,去了解童话,了解民间故事,了解诗歌,了解小说……

有时候是把“观点”作为议题。例如,一则报道说多吃维生素C大有好处,另一篇文章说吃多了维生素C有害健康,把这样几篇文章放在一起,读完之后,疑惑自然来了,于是,我们就会自我发问、重读、辨析……厉害的读者就会在很多信息中努力辨别信息的真假,做出自己的判断。有时候是把“表达方式”作为议题。例如,把一些相似的童话放在一起,我们就会发现原来很多童话都是反复结构的,主人公遇到三次困难,发生三次变化,交换三次物品。厉害的读者就是这样,连续读一类文章,去发现写作的技巧,发现故事的密码,发现文学的秘密。

有时候是把“人文主题”作为议题。例如,把关于友情的诗歌放在一起,我们就会通过这组诗歌进一步思考“我们为什么需要朋友”“真正的友谊是怎样的”。厉害的读者就是在这样的群阅读中思考各种问题,例如“如何看待宠物”“如何面对诱惑”“怎么看待死亡”……

有时候是把“阅读策略”作为议题。例如,我们把《渔歌子》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《面朝大海,春暖花开》等诗歌放在一起。一看,这些诗歌来自不同时代,也没有什么相似之处,但是阅读时我们都可以用到“抓住诗歌里的矛盾读懂诗歌”这一阅读策略。例如,在《渔歌子》里,为什么词人要用“青”和“蓝”来形容棕黑色的蓑衣呢?例如,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》里,为什么原本帆影点点的交通要道,在李白送别孟浩然的时候,竟然只有“孤帆”呢?例如,在《面朝大海,春暖花开》里,面朝大海,为什么会看到花团锦簇的景象呢?……抓住这些“矛盾”追问、思考,或许解读诗歌会“柳暗花明又一村”。

读《学习的本质》有感

分享人:南京市晓庄小学 朱文瑞

谈到学习一词,很多人都会想到“束缚”“浪费时间”“知识灌输”“规范”这一堆东西。密集的学习任务,使学习失去了吸引力。学生们不仅要学习那些具体而细微的知识,态度和方法也会被优先考虑。因此,本次我选择拜读《学习的本质》这本书,想要探求什么才是真正的学习。

一、教不是学

学生所记住的,大多只是暂时记住,学习成了一种形式。很多人把“教”和“告诉”混为一谈了。我们的思想并没有从根本上改变,只是把一些信息和一种可以阐释这些信息的先有思维形式联系了起来。当某种经验不能够“站得住脚”的时候,我们的大脑就会校正我们的概念网络。

二、学生的脱节

教师有时候感到无力,因为我们觉得对我们来说“行的通的”,对学生也会“行得通”。一道题目说好多遍,学生学完转身就忘。老师不能理解,觉得他们不适合学习,没有主观能动性。现在想来,在教学教师如果始终停留在了“办法”上面,就不会去想学生为什么会出现“没有主观能动性”的情况。这里有一种错误想法:学习者可以自行组织自己的理解,正如认为学生可以“在打铁中成为铁匠”。实际上,学习者没有真的在打铁,只是看老师打铁,他所接收的是老师已经打好的东西,描述想法,解决矛盾,进行这些有意义的炼制活动的人是老师,不是学习者,老师在备课过程中把他认为难的知识砍掉,能够证明他所要传达的信息的论据收集起来,无意中让学习者失去了学习中最具有教学意义的方面。对传递模式的严格执行,使学习者逐渐失去批判思维,而批判思维才是学习的动力。

三、以学习者的先有概念为出发点

作为教师,我们要站在学生的角度去思考,建立一个受众情况表:关于这门课学习者想要学些什么?他们关心什么?他们的脑袋里已经有什么?他们对于这个现象或问题有什么看法?我可以借助什么让他们进步?只有这样,学生的立场才会被认可,学生的语言才能被接受,学生的思维才得以被发现。

当今社会,人必须不断的对自身的成功和失败进行总结,甚至还要不断的进行创造,以解释或进行预测,因为“一劳永逸”的解决方法已经不存在了。只有学习者才能炼制出与自身相融的特有意义。我们要认可学习者不是单纯的学习的“参与者”,而是他所学东西的“创造者”。

读贲友林老师《重新认识课堂》心得体会

分享人:南京市晓庄小学 李一郎

贲友林老师的《重新认识课堂》这本书可以说十分抢手了,在教师书吧一经上架就被借光了,现在终于有机会认真阅读,让我收益许多。

《重新认识课堂》这本书展现了贲老师在课堂上的切实感悟。让我觉得读起来津津有味的正是贲老师结合真实的教育故事、案例,对课堂教学的各个环节,进行了细致、深入的剖析,并提出了许多真知灼见。让阅读的人有收获的同时又不会觉得枯燥,也让我觉得是一本值得阅读的好书。

重新认识课堂。身为教师的我们也许会说,谁还不认识课堂啊!的确,教师每天日复一日,年复一年地上课,但我们的课堂是否总是在重复着昨天的故事?一路走来,我们到底认识课堂吗?贲老师在书中写下这样一段话,描述他心中的理想课堂:课堂中,学生积极主动,善于倾听,勤于思考,敢于质疑,争先恐后的举手,自信大方的表达,或补充,或修正,或肯定,或质疑,充满有主见又不失童趣与深刻性的争辩,一个个“小精灵”都是知识、思想、方法的生产者,是学习的主人,这样的课堂生机勃勃,兴趣盎然,教师和学生都能得到发展和成长。

读完贲老师的书,我觉得我对课堂的认识远远不够!目前的课堂更多是不假思索地凭着惯性前行,缺少了很多经过思考的行动。面对课堂,我们需要思考,更需要想象。审视现实,有了思考,也就能明确努力的方向;对照现实,有了想象,也就能积攒前进的力量。思考力、想象力,都是课堂教学的生产力。让思考与想象照亮课堂的现实与未来也成为我对于心中理想课堂的不懈追求。

在课堂上,我往往太过关注学生的知识水平上的变化,忽略了学生能力、思维方面的递进式成长,也忽略了学生情感态度上的变化。尤其体现在课堂总结方面,日常教学中,总是很套路地问学生:“这节课我们学习了什么?你有什么收获和体会?”总觉得没有这个版块,这节课就不完整,像在教学二下《数据的收集与整理》一课时,学生只是对照着课件读一读分类的方法和好处,这真的是有效的总结吗?我在思考,总结应当由“要我总结”变为“我要总结”。总结的内容,要明确、具体,要根据学习内容的不同特点进行总结,总结之后更要进行反思。比如这节课,如果能够引导学生回忆由问题想到要进行分类,再在实践中确定分类标准,再体会分类的价值,那作为本单元的起始课,对于之后学生学习分类调查就可以形成思维方面的连续性,这样,学习过程就通过课堂总结这一过程由一节课拓展到了一类课。

学习,是从“有”到“更有”的过程。学生学习的过程,就像一个“圆”不断放大的过程。后期的学习,在前期学习的基础上,兼容前期的已有,不断“放大”着已有,变得“更有”。要想让学生学习真正发生,就必须要上真实的课堂。学生是最会看老师脸色,听老师语气,揣摩老师想法的。要想呈现真实的课堂,对学生来说就是能安全、自由地表达他们自由的想法。能看到学生真实的过程才是学习真正的发生。

而教师的组织、引导、合作等都会直接影响学生的学习主动性、投入程度、学习效率和学习效果。这些,都是教师工作的价值所在。做为教师,选择了教师就注定要做一辈子的学生,让自己本体性知识尽可能少的流失,尽可能避免教哪个学段就成为哪个学段的水平。教师在学生学习新知的基础上,经常引导学生“回头看看走过的路”,教师的学习与研究,能够引领学生学习与成长。

面对出错,我们更要思考的是如何纠错,让教学事故转化为“教学故事”。教师有时要适当“后退”,要揣着明白装糊涂。不要害怕孩子犯错,因为孩子犯错,经过修正,也是学习的过程。其实,学生的美好,不仅仅是他们正确甚至于完美的想法。学生不正确的、不完美的、有瑕疵的想法,同样是美好的。正是这样,让我们看到了学生真实的成长的过程。

重新认识课堂,不能停滞于发现课堂中的问题,也不是懊悔自己课堂的不足,而是以积极的态度,在批判中建设,敞开胸怀面向未来。

只有当我们和孩子们都在不断学习,“每天进步一点点”的时候,才能遇见真实的、理想的课堂。

《让学生看见你的爱》读后感

分享人:南京市晓庄小学 王康

在我执教一年级第二学期期间,我和沈丽新老师所著的《让学生看见你的爱》有了一次美丽相逢。整本书用亲切、质朴的语言诉说着教育故事,传递着教育智慧,如甘霖般滋润着我,带给我许多启发与思考。

沈老师从温和而坚定地站在学生面前、 让学生看见你的爱、时常妥协,始终坚持、打造一间安静的教室这四个章节来叙述。每一个部分作者以一个个看似平常的小场景、小事件举例,真切地向学生传递爱,向教师传递爱护学生的妙招。

教师留给学生的第一印象十分重要,这往往是奠定学生以后对待教师的态度的基础。沈老师说“温和而坚定地站在学生面前”,不让学生生活在恐惧中,要让学生保持对教师的敬畏之心。教师对待学生的态度首先要把握好尺寸,做到严中有爱,严慈并济。新接手一个班级,教师应当在学生面前树立威信,这样才能便于今后的班级管理,形成一个纪律严明的班集体。同时,教师又要在言行举止中透露出对学生的关爱,使学生不生活在恐惧中,对教师产生信任感。这种师生关系不是不分尺寸的打成一片,而是给予学生关爱、鼓励。

沈老师在书中提到要重视侧面教学——教师在课间对学生进行的教育。教师的个人魅力,以及不经意间的话语和行为,和课堂教学相比,能够发挥更大的作用。一句鼓励的话可能让学生兴奋好几天,一句责备的话语也可能让学生一蹶不振。看见教室内的垃圾,老师弯腰捡起来远比责骂学生或要求学生捡起来起到的教育效果更好。看到学生课间阅读,和学生聊一聊感兴趣的书籍或作家,不仅可以增加对学生的了解,也可以激发学生的阅读兴趣。短短的课间十分钟,不同的学生有不同的选择,充分利用好这其中的时间,会起到意想不到的结果。

作者提到过:“很多孩子出现纪律问题,背后大都另有隐情。教师有多头疼孩子的问题,或许孩子就有多缺少爱与陪伴。”回想到我的班级中也有不少令人头疼的孩子,他们大多来自问题家庭,有的父母不在身边,跟随爷爷奶奶生活;有的父母离异,跟随其中一方。李同学就是其中一个例子。课堂上总是坐姿不端正,课后喜欢追逐打闹,做错事屡教不改……通过和他的监护人沟通才知道这孩子从小缺乏母亲的疼爱,爸爸常年在外打工,爷爷的管教方式就是打骂,造成了孩子的“皮”。因此,发现孩子的问题要从根源解决,多关心、多爱护学生,给予他们更多的关爱,走进他们的内心,或许问题就能迎刃而解。

做一个不轻易生气的老师。工作中我们常常会因为学生的表现而感到愤怒。有时是因为学生违反纪律并屡教不改,有时是因为学生屡教屡不会,有时是因为学生之间不间断的矛盾……然而当我们调整心态,心平气和去面对问题则会有不同收获。美国年度教师罗杰斯曾说:“所有的孩子以不同的方式、不同的进度学习。作为教师,我的职责就是为每一个儿童找到掌握必学技能的最好方法和资料,同时帮助他们完成社会性发展与情感发展。”孩子就像玫瑰花蕾,有不同的花期。最后开的花和最早开放的花一样美丽。我们班有一位小朋友学习上虽然有些吃力,但却是班里最有礼貌的孩子,每天早上从不忘记和老师问好,一句“谢谢”总是挂在嘴边。这样的孩子让我心生爱怜。天资不够聪颖的他,学习上虽然比别人慢些,但他却从未放弃,课后比别人花更多的时间,假期也常常给我发来学习的视频。经过自己点点滴滴的努力,他的成绩也在逐步提高。作为一名教育工作者,我们要把学生当做花儿来培育,悉心浇灌,静待花开。

通过阅读这本书,我了解到班级管理中还有一个非常有效的方法——共情,让班级更和谐。孩子们之间免不了磕磕碰碰,一旦受伤,他们会第一时间来找班主任。如果教师第一时间忙着当警察去论断谁是谁非则会导致师生彼此浪费无谓的口舌,而如果只是轻描淡写的处理则会让学生郁闷或者生气。如果教师能够及时关心孩子的伤势并根据具体情况分别作出处理,关切地询问是否需要通知家长或者到医务室,理解学生的感受,大多数孩子则会选择息事宁人。其实,很多孩子受伤后或和学生发生争吵后报告老师,是希望老师能理解他的感受,教师要学会理解孩子的心理,并作出公平的判断。

要想教育出优秀的孩子,教师首先要努力成为学生成长的优秀范本。对孩子的教育,并不能简单地寄望于教师“怎样说”,更应该落实在教师“如何做”上。“润物细无声”不应该只是教师认可的一种理念,而完全应该是一种可执行的行动。对于一些家庭教育不够到位的孩子来说,教师的影响力举足轻重。如果让这部分孩子看见一个优秀的成长范本,他们有可能成长得更加优秀,甚至可以反过来去影响他的父母。教室里免不了有些孩子课桌凌乱、书本随意摆放,与其说教,不如用自己的行动来影响孩子。教室里的一墙一板都可以成为无声的教育。整齐的图书柜、干净整洁的讲台、排放有序的作业本……无一不在表现着秩序、习惯。经过长期的熏陶,规范有序的意识会逐渐植入孩子们的心中,他们自然会认可这样的意识并习惯收拾好自己的课桌,甚至家里的房间。

沈老师在书中提到:“你必须成为美好的,所以你得具备教师真正的绝活——读书。”确实如此。我们应该多抽些时间读书,只有爱上读书,多读书,才能开拓视野,丰富知识;才能改变知识的匮乏的状态;才能给学生以充实的知识。有句话说得好:“当书籍成为教师的第一至爱的时候,喜爱读书便会成为学生的第一爱好。”只有热爱学习,才能让学生知道更多的知识,让学生更加敬重你。学习可能就是这样一种东西,它使学生亲近你,使你更具有魅力。因此,我今后会更加努力利用课余时间多读书,使自己博学多才,成为一个有才气的老师。

《原生母爱:如何告别母爱带来的代际创伤》读后反思

分享人:南京市晓庄小学 徐瑞环

绝大多数母亲都希望给孩子更好的爱,但事实却是很多母亲不知不觉中对孩子带来了伤害:有的妈妈愿意为子女倾尽所有,但是孩子因为这份沉重的爱寸步难行;有的妈妈将子女当作夫妻关系的筹码,但是孩子却沦为了这段三角关系的牺牲品;有的妈妈对子女有选择、有区别地爱,但是被偏爱的孩子和被忽略的孩子却受到同样的伤害……

实现认知和信念的转变才能避免家庭伤害代代延续。《原生母爱:如何告别母爱带来的代际创伤》这本书从心理咨询的视角传达了一些具体、可操作、有效的方法和有意义的心理咨询经验,帮助读者们找到和妈妈相处的恰当方式,处理好与母亲的关系。

本书首先介绍了四大依恋类型:安全型、回避型、抵抗型、混乱型。读者可以通过依恋类型的测试,了解自己大概的依恋类型,这可以帮助自己更好的找到自愈的办法。

这本书带给我最大震撼的部分是四种需要改变的母亲类型(需要学会放手的妈妈、家庭关系中错误定位“爸爸”的妈妈、不管不顾和不会爱的妈妈、区别对待孩子的妈妈)。我有时可以在众多例子的细节中看到自己或自己母亲的样子或行为。幸运的是,作者提出了很多智慧的、可操作的做法:妈妈向孩子道歉的范式;孩子要学会回忆父母的美好点滴;真诚表达自己的内心;积极追求型语句,做自己的“预言家”……这些方法可以引领我们从一点一滴做起,努力的改变自己、改变母亲,迎来更好的亲子关系或家庭关系。

作者用众多例子(倾听自己的内心、妈妈可以说这些话、走出原生母爱的影响等)的呈现介绍了改善亲子关系的方法,并在本书最后部分介绍了看待母爱的其他视角。有些人可能永远也走不出原生家庭的阴影,作者强调:“走出原生家庭的阴影”绝非一朝一夕的事情,需要用乐观的心态积极对待。

本书最后这段话深深的引起了我的共鸣,也深深激励着在心理咨询道路上前进的我:心理咨询就是帮助来访者摆脱外界的评价或看法,承认并尊重自己的本来价值。尽管“心理咨询”存在着种种局限,而且这些局限使得咨询过程十分困难,但心理咨询仍是卓有成效的。通过心理咨询,来访者能够以一种崭新的视角看待自己与世界,从而重新燃起对生活的希望。

献给所有人一句话:“你身上潜藏着无穷的力量。你值得一切美好的事物。请永远不要忘记,你是独特而又强大的人。”

图文:杭天

制作:郑楚楚

审核:徐同涛