浏览数量:38

清风送爽,丹桂飘香。金秋时节,为贯彻落实新课程理念,进一步提升教师专业素养,提高教师教育教学水平,促进老师之间的相互学习与交流,南京市晓庄小学高语组的组内课如约而至。

赵璇老师执教的是五年级《古诗三首》一课,赵璇老师以长程作业为抓手,前期融合了道法、信息技术课等跨学科内容,让学生充分发挥主体能动性,积极参与课堂,把课堂还给学生。赵老师以陆游群诗为重点,让学生在学习中以群诗来感受陆游壮志未酬的情感,让学生读中促悟。

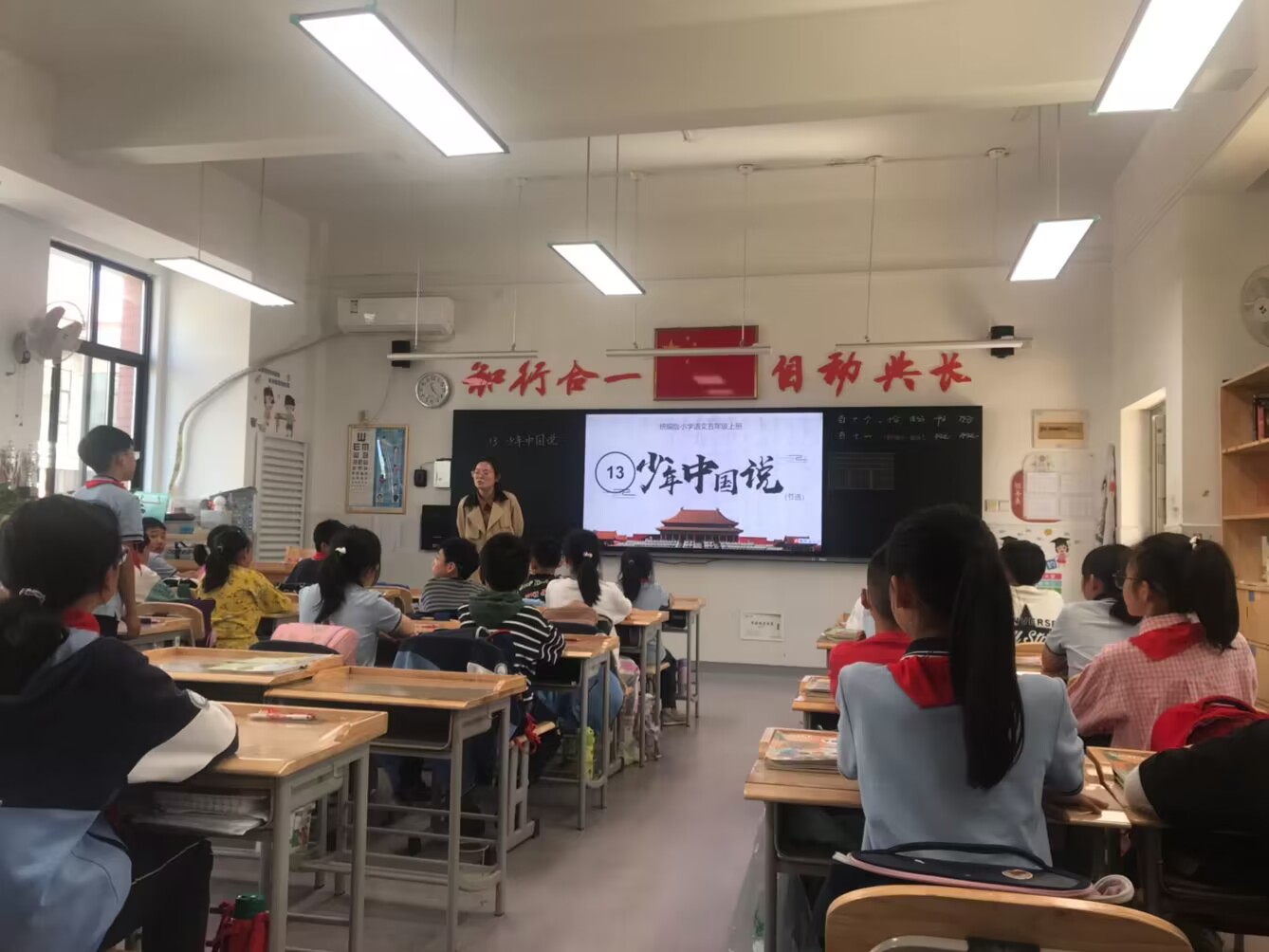

杭天老师执教的是五年级《少年中国说》一课,文章虽然不长,但读起来有难度,理解起来更有难度。整堂课杭老师引导学生一步一步引导学生从不会读到读,由理解到感悟深刻,最后达到能够让学生连贯而又有气势的朗读课文。

课后老师们都纷纷发表了自己的见解和看法,畅所欲言,各抒己见,在找出亮点,肯定优点的同时,也提出了自己的思考和建议,明确我们今后努力的方向

梁红玉老师谈了自己的观点:首先赵老师打破了我们常规的教学模式,她由陆游的一首诗引出一组爱国诗的专题学习突出一个“新”“实”“字。本节课将道德与法治爱国专题单元进行了学科融合,学生在学诗歌之前了解了祖国的九百六十万平方公里的广阔疆域中了解了我国山河之壮丽,民族之多样,文化之丰富,这样一个学前的铺垫,是非常有助于学生对后面爱国诗人在痛失国土以及报国无门这种情感的理解。学生还收集了历代爱国诗人及作品的情况,尤其对陆游的资料收集非常的全面,从对陆游这个人的了解到对他诗的了解以及当时社会背景的了解。可以说这种扎实的前置性学习不仅调动了学生学习的积极性和主动性,也锻炼学生的自学能力,提高了课堂学习的效率。课堂最出彩的就是赵老师的升华部分。第一处时是在林升的《题临安邸》杭州和汴州这个地方进行了资料补充,帮助学生理解林升的反讽之意。第二处是回到陆游的一个视频的播放,这段视频也起到了一个承上启下的作用,后面最精彩的升华是找诗眼,通过诗中的某一个字体会诗人的情感,也是这一部分内容将课堂推向了高潮。学生深刻地感受到了陆游那光照千秋的爱国精神,忧国忧民的爱国情怀。

刘爽老师认为,课前老师可以把这一段时间学生开展的学习活动介绍一下,可以用课件加上老师陈述的形式展现出来,让听课的老师们了解。在上完课之后,可以再介绍接下来课后的延展,这节课之后再进行哪些内容的拓展学习。这样长程性学习的特点更加鲜明。

赵璇老师从单元要素落实的角度点评了杭天老师的课:单元的语文要素就是“结合资料,体会课文表达的思想感情。”但对学生而言,什么时候要借助资料来理解,如何有效地找资料、选资料并运用好资料却不是件容易的事。如何突破这个重点难点?杭老师在课上先是扶,在教学的初始阶段,抛出梁启超的简介,引导学生从大段资料中学会关注重点事件来理解人、学会从他的字号中去推测其人生志向,由此得出借助资料的方法:聚焦一点,借重点事件或借人物字号或借代表作品了解人;第二是引,引导学生由“故”和“节选”设疑,激起学生对前文的猜测和阅读热情,在前文的阅读中感受梁启超眼中“少年”与“老年”的区别,从而在课文外资料的辅助下深刻领会梁启超对少年的期望与赞颂;第三是放,让孩子们在自己查找到的资料中了解“鸦片战争”前后那段屈辱的历史,让孩子了解梁启超在帝国主义称中国为“老大帝国”后无比愤慨的爱国激情,从而理解并读好课文。

赛骏老师结合自己对《上一堂朴素的语文课》这本书的阅读思考,从资料使用和朗读指导两个方面进行点评。他认为杭老师借助资料让学生理解人物,走进故事情境,从而感受人物的志向。在朗读指导时,杭老师能够适时给予指导,如,在读出停顿节奏时,杭老师用示范读的形式让学生知道如何读正确、读得有节奏感。

通过本次主题研讨活动,老师们对爱国主题的文本教学有了进一步的认识,这将对我们今后的教学工作有重要的指导意义。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越立足文本,脚踏实地教学研讨之路,语文课堂永不止步!

图 :赵璇 杭天 刘爽

文 :赵璇 杭天

一审:教务处

二审:校长室