浏览数量:20

晓庄小学是1927年3月5日由伟大的人民教育家陶行知先生在中国创办的第一所学校。自2018年9月1日新建复校以来,以”知行合一”为核心办学理念,让学生做一个言行一致,表里如一的人;让学生做一个把读书和实践相结合的人。

“以陶为镜省自己,教书育人谱弦歌”,《知行学堂》专栏将以教育生活为源,谱写”学陶、师陶”的生活教育篇章。

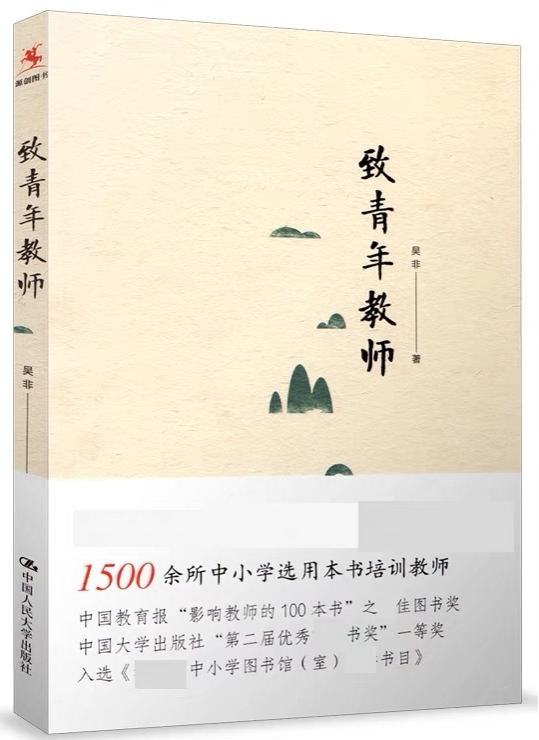

读《致青年教师》有感

分享人:南京市晓庄小学 孙婷婷

最近,我拜读了吴非老师的《致青年教师》,吴非老师在书中平实淡雅的文字,真实形象的案例引起很多共鸣,非常贴切我们现在的工作和生活。带一年级班主任的这一年里,发生的点点滴滴,让我在吴非老师的书中都找到了原型,感触颇多。《致青年教师》这本书为我们青年教师打开了一扇通向真理的窗户,让我对自己的人生职业规划有了更全新深刻的认识。我边读边反思自己的教师心态、教育行为,真是受益匪浅。

吴非老师在书中通过“做个有胸襟的教师”“不要急”“心里装着学生的心”“尊重常识”“不放弃理想”和“播下一粒善良的种子”这六个方面结合自己的教育、教学遇到的事情、案例阐述了青年教师应该具有的理想和素养。

学生需要什么样的老师

“让学生喜欢我的课,让学生喜欢我任教的学科,让学生有终身学习的意识。”吴非老师在这本书里这样写到,我想起初入教师这个职业时,我给自己的定位就是亲其师信其道,做学生喜欢的老师,尽量让自己的课堂有趣,谈吐幽默,让学生喜欢我。然而,吴非老师的观点更加高屋建瓴,他提出:学生只喜欢你一个人的课,可能未必是好事;只有当你的教学使学生热爱这门学科时,他的学习才有价值。书中吴老师叙述了这样的情况:一门课换了教师,学生的学习情绪下降了。通常人们只责备后一位教师的教学艺术,认为他方法不当,或者经验不足,这种情况固然存在,但仅仅换了一位教师,学生的学习情绪就发生了变化,那么前一位教师的教学是不是也需要反思呢?你在教学中没有培养学生对学科学习的热爱,你的努力只是让学生适应了你的教学,而无形中给学生灌输了排异性,你没有向学生有效地介绍学科的内涵,你的学生对学科的学习兴趣可能是盲目的、不稳定的。吴非老师的大格局视野给了我很大的触动:学生需要什么样的老师?对教师来说,他在教学中一定会注意培养学生对学科的热爱,即使换了学生不熟悉的教师,即使所换的教师教学中存在这样那样的缺憾,学生仍然能以高度热情去学习,培养学生的自主学习力,这才是真正的有效教学。

老师应该有怎样的胸襟和情怀

在吴非老师的书中经常看到他诗意的胸襟情怀,爱心是教育者的天性,智慧教会学生如何使用爱。

在教学中我遇到的问题,吴非老师也遇到过:学生总是迟到,吴非老师说:“教师对此可以批评,但无论如何不要羞辱迟到的学生。文明习惯不能靠惩罚的方式培养。”遇到很难教的学生,吴非老师说:“我们遇到的许多问题,其实是社会病。有时候,我们只能等待。客观地说,至少,在学生的某个阶段,我们很难教好他。”对于学生的告密行为,吴非老师说:“我们是教育者,我们没有权利去审判学生;我们不要扮演圣徒,众生平等。作为教师无论如何不要伤害学生的尊严。”

读完吴非老师《致青年教师》里这些用心灵浇注的文字,仿佛和智者经历了彻夜的长谈,感受到了教育的另一个境界,书中的故事有很多,吴非老师的叙述照亮了我的教师之路,并且不断地给我新的勇气去愉快地正规教育。我要做得还有很多,我也只有努力地去做到更好!但愿我会做好!

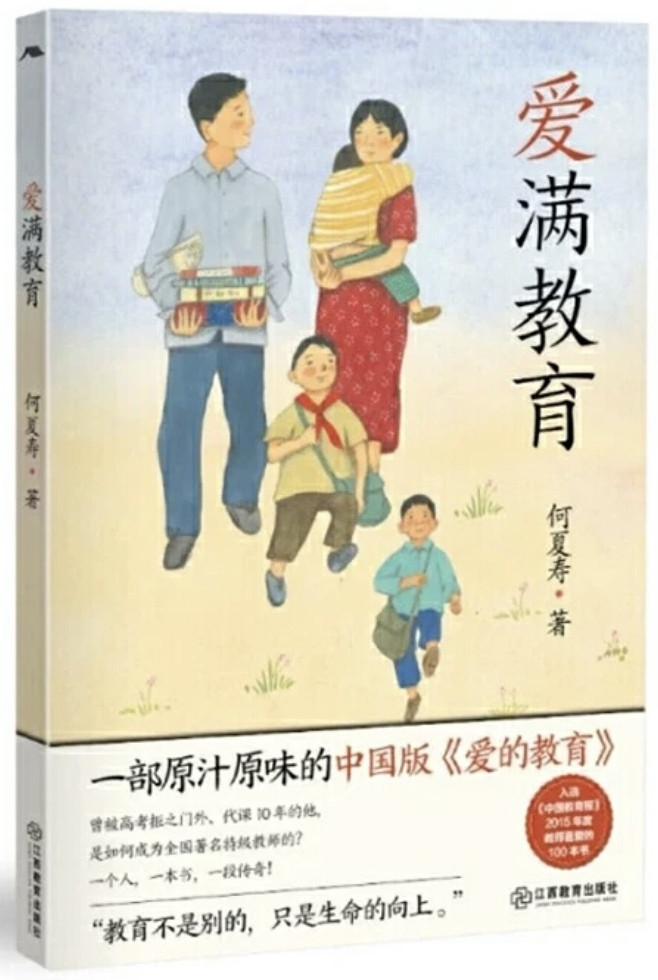

让爱与教育同行

——读《爱满教育》有感

分享人:南京市晓庄小学 陈庆钰

有人说,一个学生就是一首诗,一个心灵就是一个世界,爱学生就是要对每一个学生发自内心的真爱,爱得深,爱得严。感动着他们的感动,痛苦着他们的痛苦,收获着他们的收获,成功着他们的成功,在学生心灵的沃土根植美好和梦想。利用寒假时间,我读了《爱满教育》这本书,收获颇深。

《爱满教育》是一本自传体教育散文集。作者以自己特殊的生命经历,向我们讲述了自己走过的一个个日子,遇到的一位位亲友。他们当中有目不识丁的母亲、豁达开朗的父亲、从未上过学的姐姐,有提携后人的师长、朝夕相处的同事,也有活泼可爱、天真烂漫的孩子,还有天天相处的邻里和陌路相逢的匆匆过客。这些人以其天性的善良、纯朴又深邃的言行,启迪作者走上了教育的航程,让作者领悟到终生受益的教育真谛以及生命的意义。何老师的散文擅写人事,尤其擅长书写普通的生活事件中令人难忘的性格与感人至深的情感。他不以文辞的华美吸引读者,他写母亲,写父亲,写姐姐,写身边的师长、同事或挚友,大多用的是很日常的笔墨。这些平白如话的文字,读来总是一派素朴,甚至不无朴拙之感。然而,就在这甚少雕饰的字里行间,却蕴含和传递着一份至为真诚的情感,并呈现出一份力透纸背的深情或思考。

俄国教育家马申斯基说:“教师只有与学生在亲密和友善的接触中,以理性影响理性,以道德影响道德,以性格影响性格,以意志影响意志的情况下,才能对学生进行有意识有目的的影响。”陶行知先生倡导“爱满天下”,徐特立先生提出“爱生如子”,丁有宽老师奉行“面向全体,偏爱差生”,无不体现出当教师必不可少的品质就是要热爱学生。只有热爱学生,你才能做到关心和了解他们,尊重和信任他们,赏识和宽容他们。也只有付出了真爱,才能得到学生的认同,从而构建和谐的师生关系,修筑沟通心灵的桥梁。“亲其师信其道”。若师生感情好,你的表扬,学生认为是鼓励;你的批评,学生认为是爱护。若师生关系紧张,你的表扬,学生认为是哄人;你的批评,学生认为是整人。只有爱,才能为学生鼓起前进的风帆,鼓舞学生乘风破浪地前进。

很多时候,深深打动我们的正是这情感的内核。在《母亲,我的教育家》中,作者并不以高亢的笔墨大写母亲的形象,而是在一个目不识丁的乡村底层妇人最平凡的言行中,书写着一位母亲如何以其天性的善良和母性的本能,使“我”领悟到终身受益的教育真谛。作为母亲的儿子,作者深深的知道,在母亲长长的送别队伍里,每一个孩子每一个家长,都是母亲用大爱与大善写就的作品;每一个叩头每一朵白花都是母亲最美的风景。母亲,一个从未上过学堂、目不识丁的农村妇女,享受着这一份因“善对教育”而带给她的体面与尊贵。《姐姐许到后门头》中的小姐姐,真是一个普普通通的邻家女孩。她的懂事,她对弟弟的护爱,都出自一个姐姐淳良而温柔的天性。也正因如此,她的那一记责备“我”“眼浅”的巴掌,以及那一句看似简白的“人情一辈子”的告诫,才显出尤为珍贵的纯朴。在纷繁的物欲狂潮中,在错杂的人情迷宫中,作者依仗着姐姐的“人情”之树,春日观花,夏日听蝉,萧吹秋月,酒饮冬雪,过得坦坦荡荡,有情有义。《老师领我进了门》《老乡金近》等文,写自己敬重的老师和长辈,话里话外一点儿不掩饰当年浓重的青涩与自卑。从作者的文字里,我们感觉不到一个特级教师回望来路的丝毫自得,倒是仍觉得,这仿佛还是当年那个未出茅庐的小伙子向我们坦然诉说着这段温暖人心的记忆,他对长者知遇之恩的感激和铭记,也一如既往地单纯而真诚。

如果说在这样怀人记事的散文中,最打动我们的是那份厚重、深挚的亲情、师情,那么在《“俗人”不俗》这样的散文里,我们则看到了作家对于日常生活和人性的宽容洞察与欣赏。散文由校园和教师的寻常生活写来,将这一生活之“俗”叙写得淋漓尽致。然而,就在这俗极了的生活之中,作者看到并写出了俗世生活和人性“不落俗”的光华。世事洞明皆学问,人情练达皆文章。

何夏寿老师的散文其实也不无这样的“俗”味儿。从这些他名之为“教育散文”的篇什中,我们读到的不是有关教育与教育者的高阔辞令,而是一个教育工作者,或者说一个常人真实、寻常的世俗生活。他笔下的人事大多属于凡俗人生,就连叙写教师的生活,也毫不回避个中俗意。教师也是人,也要找工作,下馆子,也会为了世俗欲望和追求的得失而欢喜沮丧……然而,可贵的是,作者能从这“大俗”中写出某种“大雅”。不论生活多么难以免“俗”,我从何老师的散文中感受到的总是人生的豁达、人心的淳善以及人情的温暖。很多时候,生活愈是落俗,那孕育和留存于其中的脱俗的光芒,愈是使人感叹而振奋。正因此,他笔下的这些人事读来总是如此亲切平实、朴质无华,又常饱含令人震动的力量。

通过读这本书,我有如下体会:我明白了爱心是具体的,是具有浓厚的感情色彩的。只要学生意识到教师是真心爱护他、关心他并为他操心时,那么无论是耐心的帮助,还是严肃的批评,学生都会乐意接受,这就是“亲其师,信其道”。相反,如果老师没有取得学生的信任,那么即使教育目标正确,教育方法科学,也无法达到预期的效果。在教育工程中,我会始终记着两句话:“假如我是孩子”和“假如是我的孩子”,这种换位思考式的情感体验会使我对学生少一份苛求,多一份宽容;少一份埋怨,多一份理解;少一点指责,多一点尊重,并努力创设着宽松和谐、积极向上的氛围,使他们一步步走向成功。爱孩子,就要调动起孩子的积极性,满足学生的合理需要。

图文:孙婷婷 陈庆钰

一审:马艳龙

二审:徐同涛