浏览数量:123

【知行学堂·陶心书社】第92期——读书丰底蕴 清气溢师心

晓庄小学是1927年3月5日由伟大的人民教育家陶行知先生在中国创办的第一所学校。自2018年9月1日新建复校以来,以“知行合一”为核心办学理念,让学生做一个言行一致,表里如一的人;让学生做一个把读书和实践相结合的人。

“以陶为镜省自己,教书育人谱弦歌”,《知行学堂》专栏将以教育生活为源,谱写“学陶、师陶”的生活教育篇章。

读《致青年教师》有感

分享人 南京市晓庄小学 曹可

全书共分六辑,它们分别是:“做个有胸襟的教师”“不要急”“心里装着学生的心”“尊重常识”“不放弃理想”“播下一粒善良的种子”,共计85篇文章。这些文章分别围绕教师自身的不同角度,如胸怀、态度、修养等方面,使教师的形象更为丰满和实在。

学生需要什么样的老师?老师应该有怎么样的胸襟和情怀?吴非老师讲述的一个个故事,每每看完一个故事,我就会对照自己,自己是不是这样的,或者自己没在意这些,而忽略了。

在《做个有胸襟的教师》一文中,吴非老师第一句就指出:“为了让学生胸襟开阔,你应先做个有胸襟的教师”。教育者的胸襟,是学生的天地。教师的胸襟有多宽,学生的精神天地就有多大。良师之心境,如海洋一般辽阔,如长空一般高远。教师对自身的作为对每一个人的影响是很大的。我们面对的是一张白纸般的孩子,如何看淡事情、处理事情,孩子们都默默地看在眼里。年龄越小的孩子,对教师的信任度就越高,所以自己的每一个动作和反应无不影响着孩子。看来,我们应该把自己的胸襟放开,合理处事,扬长避短。我们真是处处该为孩子着想了。

在《老师,你最看重的是什么?》中,吴非老师写到,学生在学校学习,接触新的知识,每个人的接受能力和认知能力不一样,用同一种考试标准,当然会有差距。学生在校通过学习获取能力,他在以后的岁月中要持续发展这种能力,仅仅用几次考试的成绩衡量学生,是不准确的,也是没有必要的。最好是全面看待学生,综合地评价学生,学校教育要为人的终身发展奠定人格基础。有时班级里看到孩子接受能力各不相同,我们会为之大为着急。其实没有一个孩子是一样的,我们不能一刀切,用一个标准去评价不同的孩子。在幼儿阶段,应该让孩子在快乐中生活和学习,才是首选。

整本书中,吴非老师多次提到,教育是一件“慢”事,不能心急,要学会等待学生明白道理,要等待学生丰富知识,要等待学生发展能力,决不可一味地要求学生一下子就掌握我们所教授的东西。无论是学校、教师,还是家庭,都不要揠苗助长,急于求成。同时,他也说青年教师自身专业的发展也是件“慢”事,要通过不断的阅读、实践、反思,才能真正地得到发展和提高。可见,虽然发展是一件“慢”事,但我们仍然要抓紧每分每秒,多学习、多实践、多思考才能真正地发展,如果一味地贪图“慢”字,那么,可能花费我们的一生,我们的专业水平还是得不到发展。

书中还有很多内容,值得我们细细咀嚼。我也在摸索我的教育理想,教育规划和教育信仰。未来会成为怎样的老师我无法预测,但我会一直提醒自己“不忘初心,方得始终”。教学路漫漫,漫漫又慢慢......

读《陶行知教育名篇》有感

分享人 南京市晓庄小学 苏常明

有这样一句名言:“只有热爱,才是最好的老师。”读罢《陶行知教育名篇》,掩卷沉思。大师的智慧如闪闪烁烁的星光,逐渐映辉在一起。在我的头脑中形成一束耀眼的光,照亮我的心,指引着我的教育教学工作的方向。

给我感触最深的是陶行知先生的“真”:《中国乡村教育之根本改造》中的“中国乡村教育走错了路!”“我们教育界同志,应当有一个总反省,总忏悔,总自新”。《师范教育之彻底改革》中的“我所说的话,好象是责人,其实是责已,我也是师范教育罪案中之一人,纵有孙悟空的本领也是脱不掉的,如今只有戴罪立功。”读完这些脑海中马上出现了他的至理名言:“千教万教教人求真,千学万学学做真人!”他是这样提倡的,也是这样做的。对他的率真、勇敢由衷的佩服。陶行知先生对教育现象的深刻剖析,对教育现象的透彻研究,对教育发展方向的正确指引,让我们看到了老一辈人民教育家为人民教育事业所付出的心血与努力,更是为我们树立起了光辉的榜样,就如一盏明灯,始终照亮在我们的心田。

还有,陶行知老先生说要“就事实生理想,凭理想正事实”。“事实是我唯一的指针,我要建造在活的事实上。”从他文章中不难看出,他的教育观点,都是建立在行动事实的基础之上。行动是人存在的基础。理论只是为了更好的行动。而理论的产生则诞生于行动。所以像陶行知先生的名字一样,先有行动,后有知识。我们教给孩子的知识,是他对生活有了足够的体验和认知的基础上进行的,而不是死记硬背前人的一些经验。在他认识之后也要更好地指导他的行动,如此的教育才是有效的教育。比如他教育中主张应该让孩子玩科学的把戏。他本是认为自己的书呆气就中毒很深,然后他要剥掉这层书呆壳。就像他的那个故事一样:一天,他去修理母亲的表,向修表匠提出修表时要带学生在一旁观看, 此日下午,他和学生们仔细地看修表匠把表拆了又装的全过程。当晚,他在亨达利表店买了修表工具和几个学生动手拆装了一只旧表,直到午夜才告成功。他和学生们高兴得不亦乐乎。陶行知修表一事,生动表明了他对实践的重视。

儿童应该是快乐的。但现在的孩子,从一出生开始家长、社会就呼吁别让孩子输在起跑线上。因而各种辅导班,特长班,名目繁多的各种早教措施,把孩子束缚地严严实实,没有半点自由、空间。我们应该负起责任来,敲碎儿童的地狱,建立儿童的乐园。甚至,我们应该引导儿童把地狱敲碎,让他们自己创造出乐园来。作为教师,我们要像陶先生那样,注意教学活动形式的多样性,不能再是单一的传授,要多一些观察、实验探究、游戏操作等,让孩子们走出教室,走进丰富多彩的活动,走进大自然,在活动中发挥其主动性和积极性,共同探索世界,培养他们创造的欲望和兴趣。

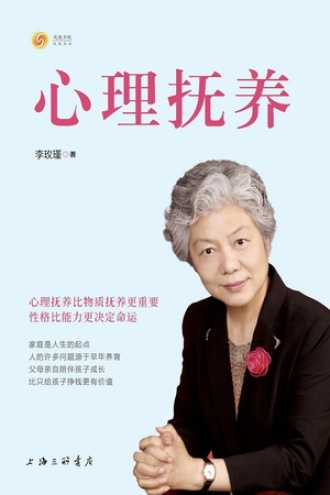

读《心理抚养》有感

分享人 南京市晓庄小学 刘欢

心理抚养是一种全新的育儿理念。心理学专家李玫瑾在《心理抚养》一书中向父母传递了这样一种理念:养育孩子,心理抚养比物质抚养更加重要。父母必须参与心理抚养的全过程,通过陪伴与关爱获得孩子的依恋感,进而获得 “立规矩”的资本。家长通过参与孩子成长,进行情感抚育,教他做人做事,这种心理抚养比满足孩子的物质需求更重要。“父母亲自陪伴孩子成长,比给孩子挣钱更有价值”,我们不能错过塑造孩子未来人生的最佳和关键时期。

一、心理抚养比物质抚养更重要

心理抚养比物质抚养更重要,性格比能力更决定命运。人的心理问题和早年的养育息息相关,由此提出人的养育要关注,早年心理抚养,尤其要关注与人性相关的情感、与命运相关的性格等观点。

俗话说三岁看大,七岁看老。7岁前是孩子性格形成的关键时期,家庭是人生的起点,人的许多问题源于早年的养育,父母亲自陪伴孩子成长,这比只有给孩子挣钱更有价值。 情感依恋不在于天然血缘关系,而是源于抚养的过程。在孩子小的时候,由父母亲自抚养是非常重要的,稳定的、连续的抚养可以影响孩子人格的形成,一直持续到18岁,让孩子成长为积极,阳光,热爱生活,拥有正能量的人。

二、和善而坚定的心理力量

聪明的母亲应该学会放手,能让孩子自己完成的,让孩子尽早学会自理。另一方面,母亲要有意识地在孩子面前显示坚定的一面,即对一些重要的事情提出要求后,必须坚持到孩子接受,不能轻易放弃自己的主张,但态度要温和。母亲的严格应该是“和善而坚定”。

真正有力量的教育应该来自心理上的力量。无论父亲,还是母亲,能够做到让孩子发自内心地尊重自己,敬佩自己,爱戴自己,这就是最成功的教育。在孩子最为难的时候,遇到挫折的时候,父亲若能够以自己的见多识广、开阔的心胸给孩子一些建议和指导,可以告诉他“这件事眼前是件大事,但你以后回过头来看就不大了”,这就是在培养孩子的胸襟。父亲要给孩子朋友般的感觉,做一个孩子人生的指路人。

三、言传身教是最好的教育

努力成为“更好的自己”,让孩子在潜移默化中实现“不教而善”。“在心理学史上,从弗洛伊德到荣格都在研究后天经历对人心理产生的深远影响。他们的研究成果让我们知道,人生经历形成的记忆不仅停留在相关的神经细胞中,还会遗传给后代。这意味着我们今天学习和努力的经历,会成为下一代甚至是下下一代的能力。因为我们的能力里面有祖先曾经的努力,所以我们会在某种情况下重现他们的行为模式。”自律和忍耐,是家庭幸福传承不可或缺的基本标准。无论父亲,还是母亲,能够做到让孩子发自内心地尊重自己,敬佩自己,爱戴自己,这就是最成功的教育。言传身教是最好的教育。父母非常自律,认真工作,顾及家庭,爱学习,爱思考,爱在家里讨论问题,孩子耳闻目睹就会潜移默化,不教而善。父母是孩子的一面镜子,从自己做起,建立一个良性的家庭传承。

读《致青年教师》有感

分享人:南京市晓庄小学 高涵

初次读到这本书,是在去年6月,当时我刚来到晓庄小学实习,闲暇之余翻看这本书,被吴非老师幽默的语言所吸引、钻研教育的精神所感动。书中的故事有的让人惋惜,有的让人懊恼,有的让人欣喜,有的让人感动……通过吴非老师的语言描述,我在脑海中构想起一幅幅他与学生、家长、同事相处的点点滴滴,不禁对教育事业多了一份敬畏与期待。

如今再次翻开这本书,我已是一名工作一年的新教师了,看着目录上一个个熟悉的标题,我好像不是在倾听别人的故事,而是在审视自己。

“课前紧张是正常的”

我刚开始走上讲台讲课时,不免紧张,觉得自己刚脱离学生的身份不久,现在又要以一个新的身份——老师,来面对这么多的学生,不知道自己该做什么才是合适的、应该的。每次备课时,我会在前一天把上课需要提问的问题,该怎样措辞给背下来,但课堂上总会有一些小插曲发生,导致我不能有效提取背下的内容,戛然而止的思路让我更加的紧张了。但随着时间的推移、经验的积累,我心中对于该怎样提问已大致有了一个思路,怎样去上这堂课已大致有了一个框架,不再需要把想说的话都一字不差地背下来。可是每次上课特别是公开课前仍会紧张,我常会为这样的状况感到羞愧,觉得是因为自己缺乏自信、经验不足、准备不充分导致的。读了吴非老师的书后发现,吴非老师在年轻时也会遇到这样的情况,并且他将此事说与钱理群老师听时,钱老师回答道:“我一直是这样。”读到这里,我便释然了许多,正如吴非老师在书中说的这样:“可能的原因,是我们比较敬重自己的职业,尊重自己的学科教学,看重学生的感受,对自己的教学有所期待……因为对教学负责,因为对学生负责,因为想把课上好,才会有这样的紧张。”

“我们将留给学生的记忆”

有一次下课后,一个小男生一脸笑意地跑过来问我:“老师,下节课还是数学吗?”我说:“下节课是体育呀,不是数学。”他失望地看着我说:“可是我喜欢数学,我还想上数学课。”暑期来临之前,即将结束一年级学习的孩子们问我:“老师,二年级你还教我们吗?”“要是数学老师可以一直教我到高中就好了!”也许他们只是无心的一句话,但是我却惊喜、感动了很久,感动过后,我也在思考:孩子们喜欢数学吗?每天的数学课对他们来说是负担还是享受?一节课后,他们的脑海里留下了什么呢?

小学生喜欢一门课,往往是从喜欢教这门学科的老师开始的。当学生喜欢你的课时,他会盼望你的课,把听课当作一件快乐的事。去年刚接手两个班时,我也花了很多时间去接近孩子、了解孩子,希望可以获得孩子们的喜爱,进而让他们对数学课堂多一份青睐。然而吴非老师的话也给我提了一个醒:“学生只喜欢你一个人的课可能未必是件好事,在小学、初中和高中三个阶段,不可能由一名教师担任整个阶段的学科教学。一名优秀的教师,他在教学中一定会注意培养学生对学科的热爱,即使换了学生不熟悉的老师,学生仍以高度的热情去学习,那才是真正的有效教学。”比起让学生们喜欢我,我更应该重视他们对数学的喜欢与热情,在他们的脑海中种下一颗思维的种子,甚至让他们有终身学习的意识,这样我的教育才有价值,才具有可持续性。

作为一名青年教师,不管是在与学生相处还是自身业务能力上,我们都还有很多要去学习、思考、探究、实践的地方,这一路上也一定会遇到许多挫折坎坷,当你感到迷茫的时候,不妨翻开这本书,正如吴非老师说的那样:中小学的课堂,除了有探索和发现,有理智与情感,还应当有孩子的童趣,有少年的率性,有青春的诗和梦……

读《小学数学课堂的有效教学》

分享人:南京市晓庄小学 鲍婕菲

人说:授人以鱼不如授人以渔。那么,在课本之外,教师还能授以学生些什么呢?这是在课后反思时,常常萦绕在我心里的一个困惑。

学习了刘加霞教授的《小学数学课堂的有效教学》,让我对自己课堂教学有了更深刻的认知。小学数学教学应该给孩子留下的是数学的思考方式、数学的思想方法,浸润的是对数学学习的热爱以及对数学的积极态度。因此,教师把握数学本质是有效教学的根本,研究学生、了解学生是有效教学的保障。

数学思想方法是理性动态的生成。在课堂上,学生会直观地追求解决问题的结果,而非思考问题的路径。作为教师,要及时追问,引领学生在解决问题后回顾整体的思考流程,由浅入深,将解决问题的路径明晰化,形成更加上位的思想策略,这样的教学才是“有效的教学”。

把握学生的认知起点,才能真正明晰学生“从哪里来”,又要“到哪里去”。教师在组织教学时,要提供有价值的问题或任务创设认知冲突、激发认知需求,促进学生的思维投入才是教学的关键。教学过程不是教师一味地讲解、示范或自我解释,而应该更多地在学生从事数学活动时观察、倾听,了解他们对数学的理解和感受,成为课堂活动的真正参与者和研究者。

在今后的教学中,我也将且行且思,将有效教学落实到实际中去,让学生在思辨活动中“做数学”、“玩数学”、“会数学”,真正用数学的视角看世界。

图文:杭天

来源:各青年教师

制作:郑楚楚

审核:徐同涛